Die manuskripte exhumieren den „Ur-Hödlmoser“: ein Kultroman, ein vergrabenes Manuskript und ein Kurzfilm über Literatur, Spaltung und ihre verbindende Kraft. Ein Gespräch mit Andreas Unterweger, Herausgeber der Literaturzeitschrift manuskripte.

Herr Unterweger, die manuskripte bergen den „Ur-Hödlmoser“ aus dem Zirbitzkogel – wie kam es zu dieser Idee, und was bedeutet Ihnen die Verbindung von Literatur und archäologischem Ritual?

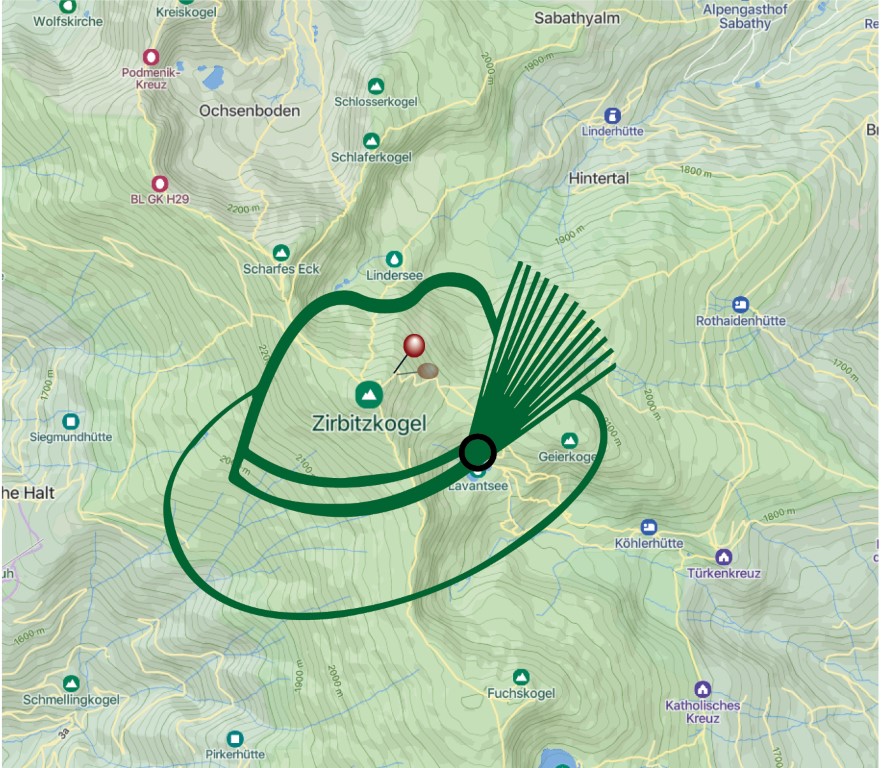

Der Johnsdorfer manuskripte-Autor Harald Miesbacher hat mir vor zwei Jahren erstmals davon erzählt, dass auf dem Zirbitzkogel, nahe der Sabathy-Hütte, das Originalmanuskript des Kultromans Aus dem Leben Hödlmosers von Reinhard P. Gruber vergraben liegt. Dies geschah 1985 als Resultat einer Kunstaktion des Bildhauers Gero von Schwanberg. Als Literaturhistoriker wollte Harald das Manuskript natürlich sofort ausgraben. Das wäre auch ein wissenschaftlicher Fund der Extraklasse gewesen. Allerdings erwies sich eine tatsächliche Ausgrabung als unmöglich, da dabei Schwanbergs Kunstwerk, das auch aus einem „Styria Kultwagen“ und einer massiven Grabplatte (mit Landeswappen) besteht, zu Schaden gekommen wäre. So beschränkten wir uns darauf, die Stelle wiederzufinden und nicht das Manuskript des Hödlmosers, sondern die Ideen, die er verkörpert, zu exhumieren. Davon handelt der Kurzfilm, den wir in Kooperation mit dem steirischen herbst produziert und präsentiert haben und der nun auf der YouTube-Seite der manuskripte zu sehen ist.

Reinhard P. Grubers „Aus dem Leben des Hödlmosers“ wurde schnell zum Klassiker der Anti-Heimatliteratur. Warum ist dieses Werk für Sie und die manuskripte heute noch so wichtig?

Die Verbindung zu den manuskripten beginnt bereits vor der Veröffentlichung des Werks. Eine Vorstufe wurde 1971 unter dem Titel steirer. geografische literatur in Heft 33 der manuskripte veröffentlicht. Wichtig ist das Buch aus mehreren Gründen: Es zeigt die Potenziale, die literarischen Texten innewohnen – nämlich zum einen Identifikationsfläche für Lesende zu sein, zum anderen mittels Sprache gegen Klischees anzuschreiben, sie bloßzustellen.

Foto: David Kranzelbinder

Gruber hat das Original-Manuskript 1985 ausgerechnet vergraben, um die Spaltung in der steirischen Gesellschaft zu „endlager(n)“. Wie lesen Sie diesen Akt heute, vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Polarisierungen?

Als Utopie voller Ironie, aber auch voller Herzblut. Reinhard P. Gruber war es bestimmt ein ehrliches Anliegen, dass die Angriffe auf seine Familie ein Ende haben. Heute ist die Spaltung in der steirischen Gesellschaft größer denn je. Insofern fragen wir uns im Film, ob „Spaltmaterial“ aus der Grabstätte Hödlmosers ausgetreten ist. Selbstverständlich ist jedoch nicht der Hödlmoser der Spaltpilz, sondern andere Umstände und Akteure wie vor allem rechtspopulistische bis -extreme Parteien, die von der Polarisierung profitieren und sie deshalb auch immer weitertreiben. Das sieht man ja auch an den aktuellen Kürzungen in der Kultur und vor allem im sozialpolitischen Bereich.

Schauspieler und Musiker Jimi Lend spielt den Hödlmoser in der filmischen Umsetzung des Projekts. Was macht ihn zur idealen Verkörperung dieser Figur, und wie verändert seine Interpretation den Blick auf den Text?

Wolfgang Lampl alias Jimi Lend ist ein Glücksfall nicht nur für die heimische Theater- und Filmszene, sondern auch für dieses Projekt. Er hat den Hödlmoser in der Theateradaption von Bernd Watzka unzählige Male auf großen wie kleinen steirischen und österreichischen Bühnen dargestellt. Gleichzeitig wirkte er bereits in Hollywoodproduktionen wie dem oscarprämierten Film The Zone of Interest mit. Somit kennt er Hödlmosers Milieu ganz genau, um ihn angemessen erdig zu interpretieren, gleichzeitig schafft er es, der Figur auch eine über das allzu Innersteirische hinausweisende Statur zu verleihen.

Foto: David Kranzelbinder

Das Projekt verbindet Literatur, Film, Performance und sogar eine „rituelle Brettljausn“. Wie wichtig ist es für Sie, Literatur auch über solche interdisziplinären Formen erfahrbar zu machen?

Bei den manuskripten denken wir das Kerngeschäft einer Literaturzeitschrift neu. Statt sich auf dem sinkenden Schiff des Printkulturprimats ein Rückzugsgefecht mit dem Aussterben des traditionellen Abos auf Lebenszeit zu liefern, sehen wir die Zeitschrift als flexible Vermittlungsinstanz, die Literatur auf vielfältigste Weise zu den Menschen bringen kann – ob nun mittels der gedruckten Ausgabe, als E-Paper, als Literatur-Workshop, als Gedichtautomat oder eben als witziger Kurzfilm über die Auferstehung einer Kultfigur.

Hödlmoser löste in den 1970er-Jahren heftige Reaktionen bis hin zu persönlichen Angriffen gegen Gruber aus. Glauben Sie, dass der Text auch heute noch eine ähnliche Sprengkraft entfalten kann?

Reinhard P. Grubers Hödlmoser ist der steirische Longseller par excellence. Allerdings regt das Buch heute weniger auf, sondern sorgt eher für eine Art harmonische Verschmelzung diverser steirischer kultureller Ebenen. Schließlich gefällt der Hödlmoser den unterschiedlichsten Leuten aus den verschiedensten Gründen. So war er bestimmt nicht gedacht, und vermutlich ist auch der Autor nicht über jede Art der Vereinnahmung froh. Andererseits zeigt sich in diesem überschießenden Erfolg auch etwas an sich sehr Erfreuliches, nämlich die verbindende Kraft, die Literatur entwickeln kann – über alle politischen Lager und sehr viele Gesellschaftsschichten hinweg. Der experimentellen Literatur des Reinhard P. Gruber gelingt da etwas, was etwa die Werke eines Heimatdichters wie Peter Rosegger schon lange nicht mehr schaffen.

Die manuskripte waren schon 1971 bei der Vorstufe des Romans (steirer. Geografische literatur) beteiligt. Welche Rolle spielt die Zeitschrift in diesem Projekt – mehr Archivar, mehr Impulsgeber oder eher Vermittler zwischen Vergangenheit und Gegenwart?

Die manuskripte leisten damals – wie heute noch – sozusagen literarische Geburtshilfe. Es handelte sich um die erste Veröffentlichung aus dem Buch, auch die erste Reinhard P. Grubers in den manuskripten. Dabei haben sich Gruber und mein lieber Vorgänger Alfred Kolleritsch nicht gleich verstanden. Kolleritsch lehnte Grubers Texte erst ab, weil sie ihm zu „zwiespältig“ waren. Gruber bezeichnete ihn in seinem Antwortbrief berühmterweise als „literatur-schiedsrichter“ und wies daraufhin, dass sein „thema österreich, d. h. die eindeutige zwiespältigkeit“ sei. Dieses Argument hat Fredy offenbar überzeugt, und es entwickelte sich eine enge Freundschaft, deren Nachwirkungen wir heute noch spüren dürfen.

Wenn Sie an die „Exhumierung“ des Hödlmoser denken: Geht es dabei eher um eine literarische Wiederentdeckung, eine gesellschaftspolitische Intervention – oder schlicht um die Freude an der literarischen Provokation?

Wir erinnern an ein großartiges Projekt, das in Vergessenheit geraten war. Auch die Wirte der Sabathy-Hütte haben erst vor einigen Jahren von der Grabungsstelle erfahren. Seither steht dort ein „Hödlmoser-Bankerl“. Es ist ein ironisches Projekt mit einem ernsten Anliegen. Eine Verringerung der gesellschaftlichen Spaltung, wie sie durch eine selbst ambivalente Figur wie den Hödlmoser gelingen kann, wäre ja wirklich wünschenswert.